蚊子的認識

蚊科(學名:Culicidae)是昆蟲綱雙翅目之下的一個科。該科生物通常被稱為蚊或蚊子,是一種具有刺吸式口器的纖小飛蟲。通常雌性以血液作為食物,而雄性則吸食植物的汁液。吸血的雌蚊是登革熱、瘧疾、黃熱病、絲蟲病、日本腦炎等其他病原體的中間寄主。除南極洲外各大陸皆有蚊子的分布。(照片來源:維基百科) |

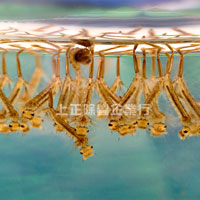

蚊子的棲息地 蚊科均為完全變態,包括四個發育時期:卵、幼蟲、蛹及成蟲。前三個時期的長短與種類及溫度有關。舉例來說,媒斑蚊(Culex tarsalis,常見於美國),在20℃下須14天來完成前三時期的發育。但在25℃上,只需要10天就可以發育完成。完成前三時期的發育所需的時間通常介於4天至一個月之間。 蚊子的卵依種類的不同可能產在水面、水邊或水中三種不同的位置,水面上的如瘧蚊和家蚊,水邊的如斑蚊。瘧蚊和家蚊約在二天內孵化,而斑蚊則在三至五天會孵化。 蚊科均為完全變態,包括四個發育時期:卵、幼蟲、蛹及成蟲。前三個時期的長短與種類及溫度有關。舉例來說,媒斑蚊(Culex tarsalis,常見於美國),在20℃下須14天來完成前三時期的發育。但在25℃上,只需要10天就可以發育完成。完成前三時期的發育所需的時間通常介於4天至一個月之間。 蚊子的卵依種類的不同可能產在水面、水邊或水中三種不同的位置,水面上的如瘧蚊和家蚊,水邊的如斑蚊。瘧蚊和家蚊約在二天內孵化,而斑蚊則在三至五天會孵化。蚊科昆蟲的幼蟲又稱為孑孓,通常生活在池沼、水溝或積水的器皿等處。孑孓常用尾端貼著水面,作倒垂式的漂浮。這是孑孓在呼吸。它利用腹部近尾端的呼吸管,直接呼吸水面上的空氣。孑孓利用口的刷毛會產生水流,流向嘴巴,以攝食有機物及微生物,但有少數種類以其他孑孓為食物。孑孓經過四次蛻皮後會發育成蛹。 蛹幾乎和孑孓一樣活躍,不攝食,但可在水中游動。形狀從側面看起來成逗點狀。靠連接胸部氣孔的一對呼吸角呼吸。經兩天完全成熟。(照片來源:維基百科) |

蚊子為生的方法 絕大多數的雌蚊都是吸血維生(主要是為了要產卵之故), 雌蚊藉由特殊的感應器來尋找牠們的獵物。雌蚊對二氧化碳、熱及汗水非常敏感,所以牠們能在一定的距離內尋找恆溫的哺乳類和鳥叮咬。經常有人認為血型、肥胖、性別甚至血糖會影響被叮咬的風險,但是在世界範圍內都沒有令人信服的統計數據。(照片來源:維基百科) 絕大多數的雌蚊都是吸血維生(主要是為了要產卵之故), 雌蚊藉由特殊的感應器來尋找牠們的獵物。雌蚊對二氧化碳、熱及汗水非常敏感,所以牠們能在一定的距離內尋找恆溫的哺乳類和鳥叮咬。經常有人認為血型、肥胖、性別甚至血糖會影響被叮咬的風險,但是在世界範圍內都沒有令人信服的統計數據。(照片來源:維基百科)雌蚊需要攝取蛋白質以獲得足夠的營養來產卵,而從一般雄蚊的正常飲食(花蜜、果汁)中無法獲得足量的蛋白質,因此雌蚊才會吸血。 |

蚊子的傳染疾病 在世界中大部分的地區,蚊是嚴重的公共衛生問題。估計,每年約有7億人被蚊子傳染各種疾病,且每十七人中,就有1人死於被蚊子傳染的各種疾病。尤其是在熱帶地區,多種傳染病常藉由蚊子傳染給人類。但在大多數溫帶國家,例如美國、英國、紐西蘭,被蚊子咬通常只會發癢,而不至於被傳染疾病 在世界中大部分的地區,蚊是嚴重的公共衛生問題。估計,每年約有7億人被蚊子傳染各種疾病,且每十七人中,就有1人死於被蚊子傳染的各種疾病。尤其是在熱帶地區,多種傳染病常藉由蚊子傳染給人類。但在大多數溫帶國家,例如美國、英國、紐西蘭,被蚊子咬通常只會發癢,而不至於被傳染疾病雌蚊在吸血時,若叮咬的對象是病人,則病原可能藉由這個動作進入蚊子體內,並藉著蚊子的叮咬傳播。但不是每一種蚊子都可以傳播每一種病毒。只有特定種類的蚊子(稱為病媒蚊),可以傳播特定種類的病毒。若病毒被非病媒蚊的蚊子吸取,則會在蚊子的消化系統中被酵素破壞,失去傳染力。由於只有雌蚊會吸血,所以只有雌蚊會傳染疾病。 |

蚊子的構造 蚊子使用口針(stylets),六根針狀、類似抽血用針的構造來刺進人類 的皮膚,吸取血液攝食。當蚊子叮咬人類時,會從口器輸出唾液。其唾液含有蟻酸、抗凝血劑及目前成分不明的蛋白質(目前已知至少含15種),其中酸性物質是用來溶解皮膚表層的角質層;抗凝血劑則是避免在蚊子吸食血液時,血液突然凝固。 第一次被咬時,身體不會有任何特殊反應。但從第二次開始,身體的免疫系統會釋放出一種稱為組織胺的物質,以便對抗蚊子所帶來的外來物質,造成皮膚發癢和紅腫。這種刺激性感覺,乃是被叮咬者對蚊子唾液的一種過敏反應。 |